Un dispenser o una cafetera eran más que máquinas que despachaban bebidas: hasta no hace mucho, eran un destino de peregrinación y un espacio de debate. “En la década del sesenta todos en el trabajo podían reunirse frente a un dispenser de agua a charlar sobre lo que había pasado esa semana en la serie Doctor Kildare”, recuerda el crítico estadounidense Jay David Bolter en su ensayo La plenitud digital, recién publicado acá: “En la temporada de 1959-1960, por ejemplo, el 40,3% de los televisores encendidos los sábados a las diez de la noche estaban sintonizados en La ley del revólver, un programa de CBS”. En comparación, The Big Bang Theory, la última gran sitcom de este siglo, solo llegó a concentrar el 11,5% de la audiencia. Y aun el programa de streaming más exitoso no alcanza el equivalente a un punto de rating.

Sin nostalgias y abierto a lo nuevo, el crítico Jay David Bolter asegura que el auge de los medios digitales provocó el ocaso de la cultura de elite.

Si es cierto que ya no hay programas, artistas o películas que “todo el mundo” haya visto o pueda nombrar, el fenómeno de época es revulsivo: la “plenitud digital” disolvió el límite entre alta y baja cultura (nadie piensa que la música clásica es mejor que el rap o que el cómic no es una forma de arte) y la red infinita de propaladores de entretenimiento democratizó los consumos culturales. Para Bolter, es el fin de las elites. “En la década del cincuenta aún aceptábamos la idea de que existía una diferencia significativa entre arte y entretenimiento popular”, escribe mientras destaca que los novelistas, los poetas, los artistas o los críticos tenían acceso a una esfera especial de la cultura, una Cultura con mayúscula: “La noción de ‘cultura popular’ empezó a perder, poco a poco, su connotación negativa, mientras que ‘elite’ se convirtió en un término peyorativo”.

La revolución fue televisada. Y ahora es streameada. Las jerarquías culturales se disolvieron con el auge de internet: mientras la Cultura con mayúscula se desmoronaba surgían nuevos medios digitales. Pero lo bueno es que las novelas, la poesía o el arte no desaparecieron sino que siguen existiendo, aun en desarmónica convivencia con streamings, posteos, memes, podcasts, series de Netflix, videítos de TikTok… es lo que Bolter define como “plenitud”: hay de todo para todos y esas antiguas voces de autoridad (los novelistas, los poetas, los artistas, etc.) solo tienen eco dentro de sus comunidades específicas. “Tengo miedo de que este libro sea malinterpretado”, confiesa el autor: “No busca ser una elegía para la cultura de elite”. Así, La plenitud digital no es tecnófobo y ni siquiera nostálgico, al contrario: celebra que el cine ya no se considere un medio más elevado que los videojuegos, por ejemplo, y asegura que la falta de centro único de la cultura actual no es un problema a resolver. Simplemente, es la forma de la cultura contemporánea.

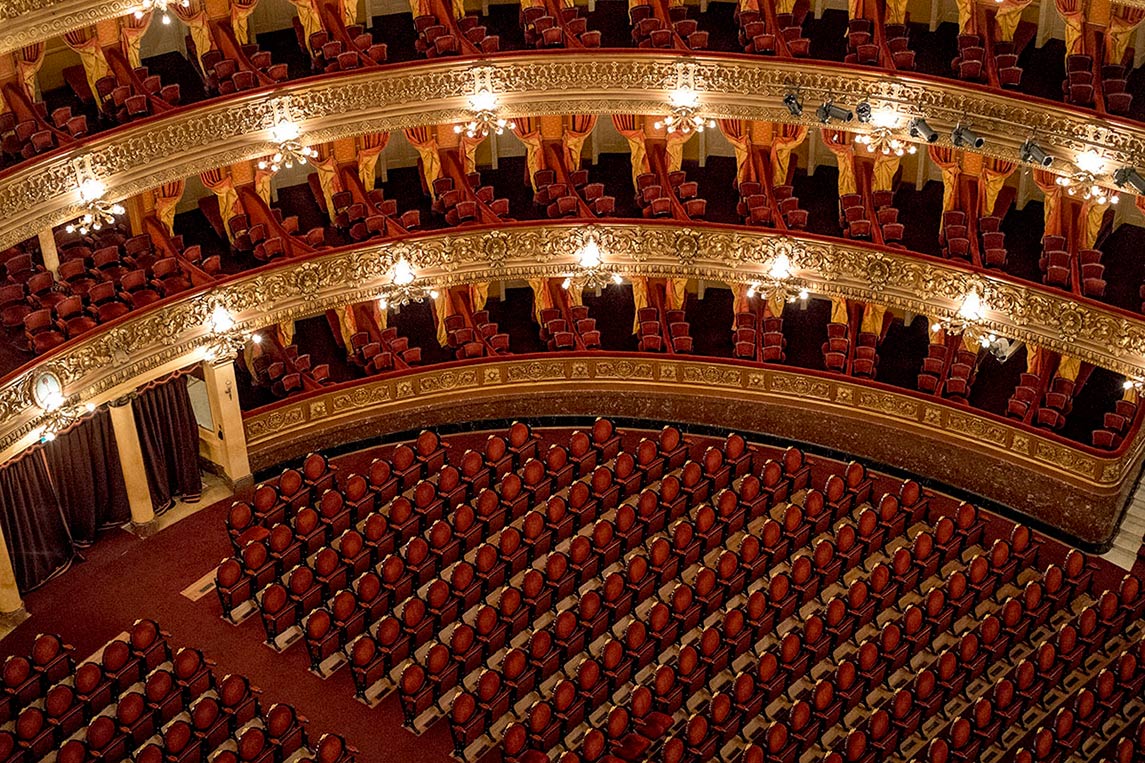

Es que la cultura se volvió acumulativa. Hay infinidad de medios nuevos pero casi todas las formas antiguas se mantienen ahí, quizá con un estatus rebajado (si quiere, usted puede seguir yendo a escuchar ópera al Colón aunque eso no valga más que escuchar cumbia villera en Spotify). La tecnología ofrece la oportunidad de generar más diversidad en los contenidos, y eso es inevitablemente positivo. “Todos están invitados a jugar en el rincón de la plenitud que más les guste”, concluye Bolter. Solo el más romántico añora un pico de rating.